Bei Absatzprognosen, die sowohl schnell- als auch langsamdrehende Artikel betreffen, muss die nicht-proportionale Skalierung der relativen Prognoseunsicherheit mit den Verkaufsraten berücksichtigt werden, die maßgeblich den erreichbaren Genauigkeitsgrad bestimmt.

- Bei gleicher Prognosequalität weisen Vorhersagen für sich langsam bewegende Güter zwangsläufig einen geringeren absoluten, aber einen höheren relativen Fehler auf als Vorhersagen für sich schnell bewegende Güter. Vermeiden Sie die naive Skalierungsfalle: Wenn Ihre Prognose bei langsamen Verkäufern Schwierigkeiten zu haben scheint, beurteilen Sie, inwieweit der Anstieg des relativen Fehlers bei einer Annäherung an niedrige Geschwindigkeiten zu erwarten ist.

- Es gibt keine klare Trennlinie zwischen „langsamen“ und „schnellen“ Akteuren. Ordnen Sie Artikel nicht verschiedenen Bewertungsmethoden zu, sondern achten Sie darauf, dass Ihre Bewertung alle prognostizierten Verkaufsraten angemessen berücksichtigt.

- Stoßen Sie bei Ihren Analysen häufig auf Elemente mit sehr geringer Umschlagshäufigkeit? Hinterfragen Sie diese Bewertung und stellen Sie sicher, dass Ihr Aggregationszeitraum der Geschäftsrealität entspricht – Sie treffen keine täglichen Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage von nicht verderblichen, langsam drehenden Artikeln.

Im Ausland sollten Sie lokale, frische und leicht verderbliche Lebensmittelspezialitäten probieren.

Reisen ist zwar in Pandemiezeiten nicht einfach, bietet aber die Möglichkeit, andere Kulturen und Landschaften kennenzulernen und natürlich gutes Essen zu genießen. Selbst in der heutigen vernetzten und globalisierten Welt mit multinationalen Einzelhändlern, die versuchen, jeden erdenklichen Wunsch überall auf dem Planeten sofort zu erfüllen, werden bestimmte Produkte an manchen Orten einfach gar nicht angeboten. Diesen Ratschlag erwartet man vielleicht nicht in einem Blogbeitrag über Statistik, aber eine direkte Folge unserer folgenden Diskussion wird sein: Um das kulinarische Erlebnis auf Ihrer Auslandsreise optimal zu nutzen, sollten Sie die extrem verderblichen, frischen Spezialitäten probieren. Probieren Sie frisches Obst in Rio de Janeiro, ofenfrische Brezeln in München und rohe Meeresfrüchte in Busan.

Tatsächlich ist es schwierig, in Busan traditionelle bayerische Brezeln zu finden, in Rio de Janeiro ist es (unseres Wissens nach) unmöglich, rohe Seegurken zu kaufen, und Reisende aus Südamerika amüsieren sich über die eingeschränkte Auswahl an frischem Obst in nordeuropäischen Supermärkten. Was sind die Gemeinsamkeiten dieser Produkte? Beide Produkte sind verderblich und würden, wenn sie außerhalb ihres Ursprungsortes verkauft würden, einen Nischenmarkt darstellen. Tatsächlich findet man eingelegtes Kimchi, exportiertes Oktoberfestbier und Cachaça auf der ganzen Welt. Produkte, die Einzelhändler sowohl als „ultrafrisch“ (sehr verderblich, nur etwa einen Tag haltbar) als auch als „langsam verkäuflich“ (an einem bestimmten Tag wahrscheinlich nicht verkäuflich) bezeichnen würden, werden jedoch niemals, nirgendwo angeboten.

Warum ist das so? Warum versuchen brasilianische Supermärkte nicht, die zugegebenermaßen geringe, aber durchaus vorhandene Nachfrage nach rohen Seegurken zu befriedigen? Wenn in einem Geschäft in Busan täglich 100 Seegurken verkauft werden, die Nachfrage in Rio de Janeiro aber nur eine pro Tag beträgt, warum wird die größere Nachfrage in Busan von koreanischen Einzelhändlern bedient, die größere jedoch nicht von brasilianischen Geschäften? Worin besteht der grundlegende Unterschied zwischen einem schnell verkäuflichen, verderblichen Produkt – beispielsweise einer Erdbeere in Europa – und einem langsam verkäuflichen Produkt – beispielsweise einer rohen Seegurke in Brasilien?

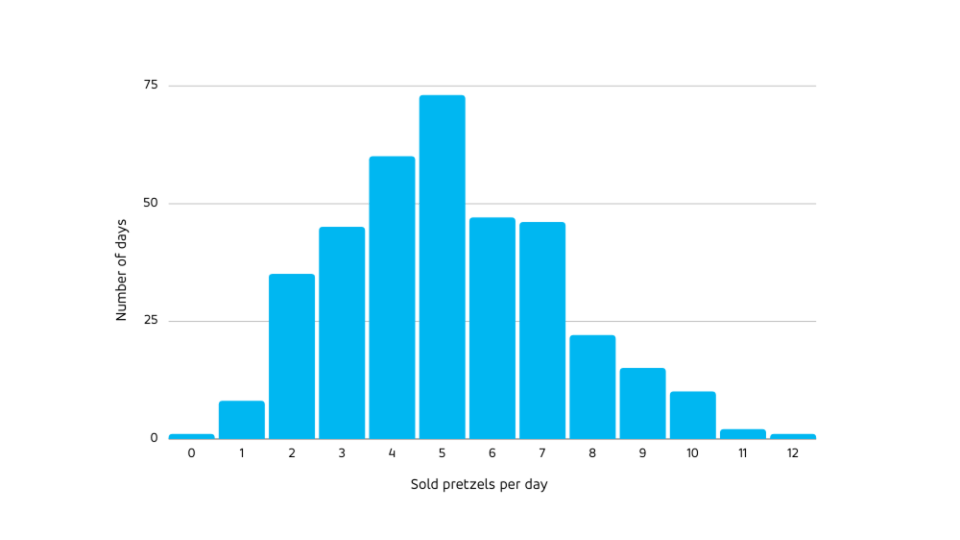

Es stellte sich heraus, dass Einzelhändler Artikel mit extrem geringer Nachfrage nicht anbieten, weil sie die tatsächliche Nachfrage nicht genau genug vorhersagen können, um einen profitablen Mittelweg zwischen Verschwendung und Lieferengpässen zu finden. Im Allgemeinen besteht das Geschäft eines Einzelhändlers darin, die Kundennachfrage in tatsächliche Verkäufe umzuwandeln. Um zu wissen, was und wie viel sie auf Lager haben müssen, müssen sie die zukünftige Nachfrage so genau wie möglich einschätzen, sei es durch traditionelle, auf menschlicher Intuition basierende Methoden oder durch moderne Statistiken – oder sogar durch Prognosen mithilfe von maschinellem Lernen. Bis vor wenigen Jahren bezogen sich Prognosen in der Lieferkette auf große Mengen in grobkörnigen Maßstäben, z. B. auf den Gesamtabsatz von Milchprodukten in einer Region innerhalb eines Monats. Die typischen Zahlen, mit denen man es zu tun hatte, lagen in der Größenordnung von mindestens einigen Hundert bis hin zu vielen Tausend. Die heutigen Rechenressourcen ermöglichen Prognosen auf einer viel detaillierteren Ebene; die Vorhersagen beziehen sich auf einzelne Elemente an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort. Auf dieser Ebene bewegen sich die typischen Zahlen, mit denen wir arbeiten, nicht im Bereich von Hunderttausenden, sondern manchmal im Bereich von nur 5, 1 oder 0,1. Können wir die etablierten Instrumente zur Prognosebewertung einfach aus der „Welt der großen Zahlen“ in die „Welt der kleinen Zahlen“ übertragen?

Technisch gesehen ergeben sich keine Probleme: Ein für größere Zahlen geschriebenes Computerprogramm kann auch mit kleinen Zahlen ausgeführt werden. Funktional gesehen ist jedoch Vorsicht geboten: Beim Übergang zu kleinen Zahlen werden statistische Eigenheiten, die wir im Bereich der schnell verkauften Aktien getrost ignorieren konnten, relevant oder sogar dominant. Bei der Annäherung an langsame Verkäufer stoßen wir auf die Grenzen der Prognosetechnologie: Wie jede Technologie hat auch die Prognose fundamentale, unüberwindbare Grenzen. Sowohl die Präzision der Prognose, also die Streuung der tatsächlichen Nachfrage um den prognostizierten Wert, als auch die Genauigkeit der Prognose, also das Fehlen einer systematischen Verzerrung hin zu großen oder kleinen Werten, können bestimmte, statistischen Gesetzen unterliegende Werte nicht dauerhaft überwinden. Wir konzentrieren uns hier auf die untere Grenze der Vorhersagegenauigkeit, auf das unvermeidliche Rauschen, dem eine Vorhersage einer zählbaren Größe ausgesetzt ist. Diese Grenze erweist sich als skalenabhängig: Die relative Unsicherheit, mit der wir bei langsamen Verkäufern leben müssen, ist größer als bei schnellen Verkäufern. Dies bedeutet sowohl, dass unsere Prognoseauswertungsmethodik skalierungsbewusst sein muss, als auch, dass Ihnen in Rio de Janeiro keine frischen Seegurken angeboten werden.

.png%3Fh%3D480%26iar%3D0%26w%3D640&w=1920&q=75)